あるレストランの記憶

インスタのストーリーズを流れるままにして見るともなしに見ていたら、懐かしさを覚える、デザートの並ぶ棚が現れて目を止めた。あれ? これ、どこだ? と思うや次の画像に移ってしまい、慌てて右にスワイプする。その写真をアップしていたのは、ペストリー・アーティストの女性だった。

淡く儚い、そして優しくやわらかい色調の、お菓子と呼ぶにはあまりにも美しいクリエーションに惹きつけられて、いつからか彼女をフォローしていた。食べ物を用いたインスタレーションに出合うことはあっても、手で触れるにはためらうほど美しく、それでいて、食べてみたいとも思わせる作品は、初めてだった。

その彼女からある日、DMが送られてきた。

パリの外れにある、昔ながらの空気が充満した大衆的なビストロの看板料理であるローストチキンの皿と、デザートが置かれた棚の写真をストーリーズにアップした時だ。

ペストリー・アーティストのアンドレアは、どうやらそれを見て、私にメッセージを送って来たらしい。地域に根付いた様子が窺えるビストロは、こちらの期待を裏切ることなく、インスタのアカウントなんて持っていなくて、それで私は位置情報も付けずに投稿していたのだ。

「この店の住所を教えてもらえますか?」

シンプルなメッセージだった。店名と住所を送ると「ありがとう」と返ってきた。同時に、彼女が私をフォローしたこともわかった。やり取りは、それだけ。ただ、そこから互いの投稿にリアクションをし合うようになった。

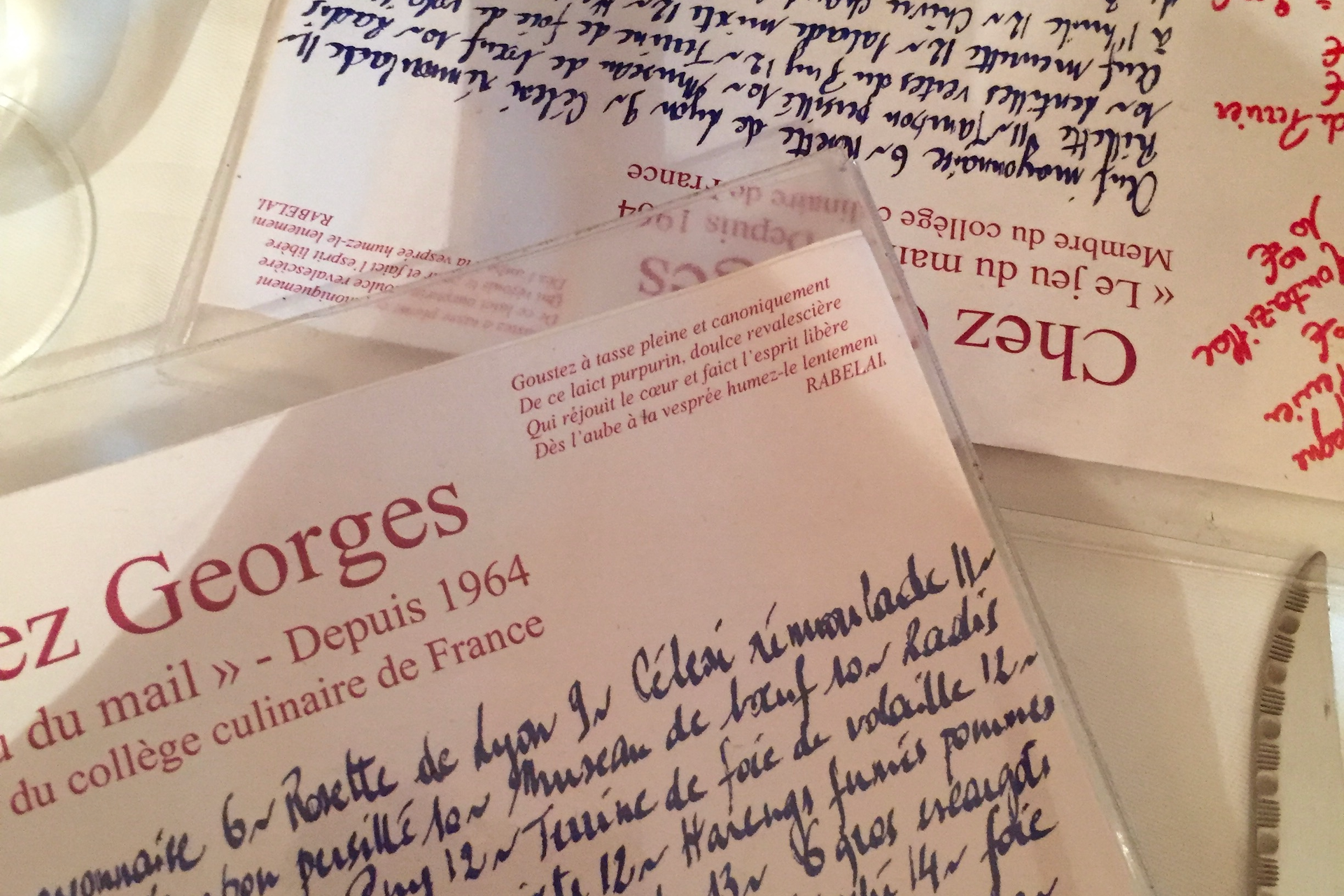

アンドレアがアップした写真に小さくタグ付けされた店名を見ると、chez George(シェ・ジョルジュ)とあった。

はっとした。彼女は、あそこを、こんなふうに切り取ったのかぁ、と思った。その店は、私が、初めて訪れたパリで、唯一出かけたレストランだった。

はじめての本物の空気

初めてのパリ旅行は大学3年の1月。高校時代、毎朝一緒に通学していた友人との2人旅で、1週間ちょっと滞在したと思う。観光シーズンではなかったこともあるのだろうが、街に人が少ない印象を受けたのは、今振り返ると、その1か月前にテロが起こっていたことも影響していたのかもしれない。年に数回、仕事で渡仏する母の友人からは、「空港からパリ市内へはタクシーで向かいなさい。電車で行っちゃダメよ」「市内でも地下鉄は、なるべく乗らないようにね」と強く言われた。それなのに、そこまでの不安もなく旅立ったのは、今のように事件の映像が瞬く間に世界中へと拡散される時代ではなかったこともあるだろう。スマホの登場はまだまだ先で、私たちは、テロ発生時の映像も、その後の街の様子も、目にしてはいなかった。空港からパリ市内へとつながる郊外線の主要駅で起きたそのテロがかなり大きなものだったと知ったのは、フランスで暮らし始めてだいぶ経ってからだ。

その母の友人が、私たちの旅行と数日重なる日程でパリへの出張が決まり、彼女がパリ到着時に必ずディナーの予約を入れるレストランへ、連れて行ってくれることになった。私たちは、その夜のために、持っている中で一番いいコートとお出かけ用のバッグ、それにヒールのある靴をスーツケースに入れ、旅立った。

パリで暮らし始めてから幾度となく行ったのに、シェ・ジョルジュでの食事は、その夜のことが、今でも最も記憶に残っている。

圧倒されたのだ。

奥に細長い店内を囲む鏡張りの壁、同じく壁に造りつけられた赤い革のシート、オレンジ色がかった等間隔で灯る照明、隣のテーブルと隙間なく並べられた白いクロスのかかるテーブル、大半の人が黒い服を身に纏い、カトラリーやグラスの奏でる音に人々の話し声が絡まり合って天井の高い空間にこだまする、大人しかいない世界。

ありきたりな表現になるけれど、それはまるで映画のワンシーンのようで、ものすごく緊張して、現実感が薄かった。

フランス語を習ってはいたものの、手書きのメニューはもちろん読めるわけもなく、訳してもらった。私は、ギリシャ風マッシュルームという前菜と、機会があれば食べてみたかった舌平目のムニエルをメインに頼んだ。隣に座っていたのに、友人が何を頼んだのかは全く覚えていない。だけれど、母の友人が毎回必ずオーダーするというサラダと、フォアグラのポワレを味見させてくれたことはとてもよく覚えている。そのサラダは、日本では見たことのない、ひょろひょろしているのに少し厚みがあって苦味を伴う葉野菜と、ベーコン、ポーチドエッグが主な具で、ラーメン鉢が二回りくらい小ぶりになったような白い器に盛られてきた。縁の部分が少し外側を向いていて、カフェオレボウルとはまた違うその器がやけにおしゃれに見えたのと、ゆで卵ではなくてポーチドエッグというところにもワクワクした。厚切りのベーコンと、日本では食べたことがないくらいにキリッとした味のドレッシングがおいしかった。

ひと口もらったフォアグラのポワレは、レバーが苦手だから大丈夫だろうか?と不安だったのが、一気に吹き飛ぶおいしさだった。舌触りも噛んだ感触も初めて体験するもので、もう少し食べて確かめたい気がした。「おいしい」と伝えたら、母の友人は、ここでの食事が楽しみで、その楽しみを最大限にするために機内では何も食べないようにしている、と笑った。

困惑した本場の味との出合い。

一方で、自分が注文した料理には困惑した。マッシュルームは、マリネ液のような汁に浸かった状態で茶色のガラスのサラダボウルに出てきて、自分が食べたい分だけ皿に取り分けるよう言われたのだけれど、その前菜は、本当にマッシュルームだけだった。少しパセリのようなものが散らしてあったし、トマト風味の漬け汁にもおそらくハーブが入っていたのだろうが、主な具は、マッシュルームのみ。味つけは、これ!と言えるはっきりした決め手がなくて、敢えて挙げるなら、マッシュルームの味だった。どういう調理法なのかはよくわからなかったけれど、食べやすくて、パクパクいけた。ただ、そんな飾り気のないフランス料理の一品を知らなかったから、ちょっと驚いた。フランス料理どうこうの前に、だいたい、マッシュルームだけで成り立つひと皿を見たことがなかったと思う。

続いて出てきたメインの舌平目は、とても大きかった。茹でたじゃがいもとレモンが添えられただけの、すっきりとした佇まいの憧れのひと皿は、舌平目のまとった黄金色の衣が香ばしいバターの香りを放ち、期待を裏切らないおいしさだった。にもかかわらず、半身を食べ終えた頃には、図らずも、飽きてきてしまった。そんなにも大きな魚をレモンだけで食べ続けたことがなく、味が単調に思えた。一つの味をずっと食べ続けることに不慣れだった。

それまで持っていたフランス料理のイメージに、“飾り気のなさ”も“単調”もなかった。現地のフランス料理は、想像を超えたところからいきなりやってきて、私を大いに戸惑わせた。でも残したくなくて、少しずつ口に運んで、そうやってお皿に向き合っていた間中、周りのテーブルの会話が止むことはなく、BGMのかかっていない店内には、人々の話し声が重なり続けていた。

ホテルに戻って、たしか洋服のままベッドに倒れ込むように寝たと思う。

その夜から、1年2か月後に、今度は留学が目的で渡仏した。

わたしの素

アンドレアがアップしていた写真のデザートの並ぶ棚にはやわらかな光がさしていた。昼間の風景だった。一時期は頻繁に会っていた、でももう何年も顔を合わせていない、以前はよく知っていた人の、今の表情を期せずして見たような気持ちになった。彼女の写真にハッとしたのは、オーナーが変わり、時を経てもなお、あの場所に宿る空気を感じたからだ。

久しぶりに、行ってみようか。

思い返しただけで鼓動が高まるような「初めて」を経たあの場所に、いま 、改めて行くとするなら…… 初めて、一人で行ってみようかなぁ。周りの話し声に身を委ねて、店内を満たす空気を体で味わいながら、食事をしてみようか。

脇役でしか接したことのなかったマッシュルームが主役として登場した、あの初めての夜。マッシュルームを口に運びながら、私は答えを探した。「これ、缶詰?」「いや〜違くない?」「でも、色とか食感、似てるよね」「もしかして、缶詰のマッシュルームの元ってこういう感じなのかな?」「かもしれないけど、缶詰になる前がどんなか、知らないじゃん」頭の中で、内なる自分が疑問を投げ続けた。目の前に現れたそれが、なぜか、元の姿、のように思えた。何も定かではなかった。けれど漠然と、本物に触れた気がしていた。

元を、本当のところを、本物を、知りたい、感じたい。それが、今も続いている。