井の頭線下北沢駅西口を出てすぐの脇道を左に曲がって、50メートルほど行ったところに、その店はあった。

店の名前は「TiSSUE(ティッシュ)」といって、看板には「ケーキ喫茶」とある。テーブル席に加えてソファー席まであるのに、カウンターから順に席が埋まっていくようなその店は、それがそのまま店主の人柄をあらわしていて、「いらっしゃい」というより「おかえり」と言ってくれているような、「またね」じゃなく「いってきます」とつい口をついて出てしまうような、そんな温かさがあった。

店主のイッチーは、私にとって東京のお姉ちゃん的存在でもあった。

もとはファッション誌のライターをしていた彼女に声をかけられたことをきっかけに読者モデルになって、私の東京生活は始まった。いまある仕事も暮らしも人間関係も、どの1ページ目にも彼女がいることになる。

彼女が27歳、私が23歳のときに「TiSSUE」はオープンした。当時下北沢に住んでいた私が店の常連になるのは自然なことだったし、客というよりほとんど住人に近かったようにも思える。

アルバイトとタレントの仕事を掛け持ちしながら大学院に通っていた当時は、人生史上もっとも余裕のなかった時期でもあったから、経済面でも精神面でも、健康面でもどんなに彼女に支えてもらったか知れない。

「お皿洗い手伝ったら余ったケーキ食べていい?」「駅前でチラシ配ってくるからナポリタン作って」「今日誕生日だからオムライスにハンバーグのっけて〜」甘え方が、もはや子どもだ。

バレンタインデーにガトーショコラを教えてもらったのに、恋人にすっぽかされて夜通しお店でなぐさめてもらったこともあったし、毎週土曜のラジオの生放送の前には、開店前のお店を開けてくれて、元気が出る朝ごはんを作って食べさせてくれた。後ろ暗いことがあるときは足が遠のいて、彼女もそれに気づいているのに、私が打ち明けるまで黙って待っていてくれた。隠し方も、まるで子どもだ。

いい知らせがあれば本人以上に喜び、誰かが悩んでいれば一緒になって悩み、当人はとっくに立ち直ったというのになお心を傷めている。そんなイッチーのことがみんな大好きで、常連客はカウンターに隣り合って並びながら、家族みたいになっていった(ここで出会って結婚したり子どもを生んだりしたカップルもいたから、「家族」はあながち比喩でもないのだ)。

年齢も性格も職業も、趣味だって全然違うのに、なかには名前も仕事も考えてみたらよく知らないような人だっていたのに、ティッシュのカウンターに並べば私たちが一緒にいるのはとても自然に思えるのだから、不思議だった。

井の頭線下北沢駅西口を出てすぐの脇道を左に曲がって50メートル。いつまでもそこにあると思っていたその店は、けれど開店から15年後の夏、閉店を告げた。

「私たちはどうしたらいいの!」と泣きつく人がいれば、「イタズラ好きのイッチーの、壮大なドッキリなのでは?」と最後まで信じようとしない人もいた。

でも、「子どもがまだ小さいうちに土日の時間を一緒に過ごしたい」という彼女の思いを、誰もが尊重していたのも事実だった。

最後の日はとても暑い真夏日だった。開店とともに満席状態で、最大で効かせ続けたエアコンが夕方ついに壊れ、それでも人は集まり続け、終電がなくなっても飲む酒がなくなっても誰も帰ろうとせず、空が白み始めたころ、ようやく店のシャッターは閉まった。「バイバイ」ではなく「またね」と言い合って別れたけれど、翌日以降も店が開くことはなかった。

そんなふうにして、「ケーキ喫茶TiSSUE」は二度と行けないお店になった。

「常連客」という関係は不思議なもので、それをきっかけに親友や、それこそ恋人や家族になる人もいれば、お店から一歩外に出れば関係がぱたりと途切れてしまうような人もいる。

ティッシュの仲間たちとはいまでもよく会うので、会話の中で懐かしい名前を耳にすることもままある。「ああ、なにしてるかな」とは思うけれど、わざわざ連絡をとるようなことは、めったにしない。そもそも誰も連絡先がわからなくなってしまった人だって少なくない。

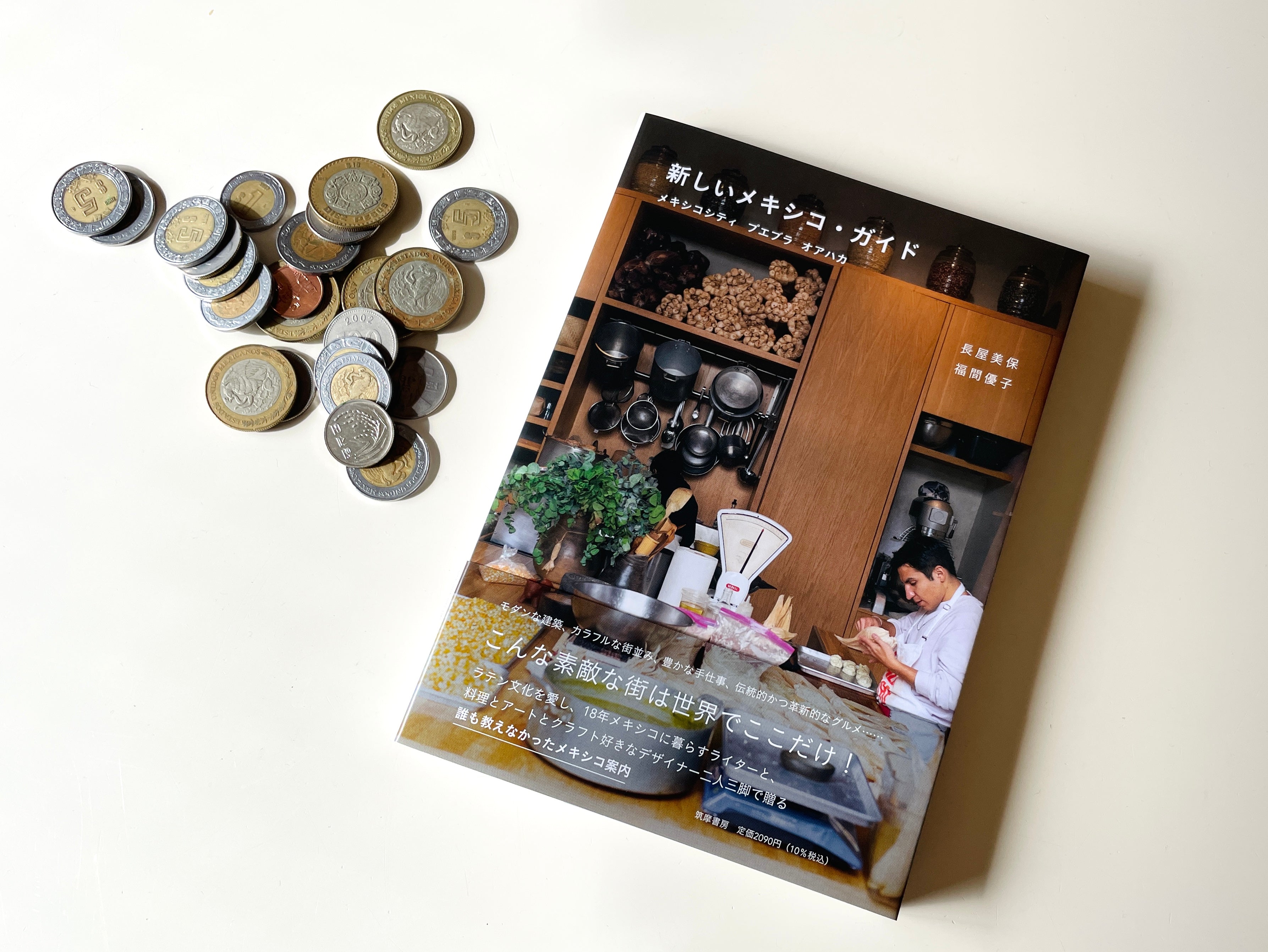

そんなとき、手にする本がある。都築響一さん編『Neverland Diner 二度と行けないあの店で』 だ。

小説家、編集者、歌人、脚本家、音楽家、漫画家、現代美術家…。本書には、寄稿者100名が100通りの文体で綴る「もう行けない店の思い出」がまとめられている。

忘れられない味と、味から想起される景色や記憶。「行けない」理由もさまざまあって、閉店以外にも、場所がわからない、顔向けできない、美しい思い出のままにしたい、など、その人らしさがよくみえる。

640ページという分厚さは圧倒的な存在感を放っているのに、書かれてあるのはもう二度と行けない場所ばかり。そのギャップにいつもすこし戸惑いながら、誰かが覚えているということは「存在」そのものであるのだと思い知らされ、安心する。

そんなわけで、この本は、本棚でもすぐ手が届くところにいつも置いている。

ティッシュのことは書かれていないし、寄稿者にティッシュの常連客だった人もひとりもいないのに、「ティッシュがある」「みんないる」と思えるのだから不思議だ。

「あの人いまごろなにしてるかな」と懐かしく思ったときは、代わりにこの本を開いて、似たような気配を探したりしている。

わたしの素

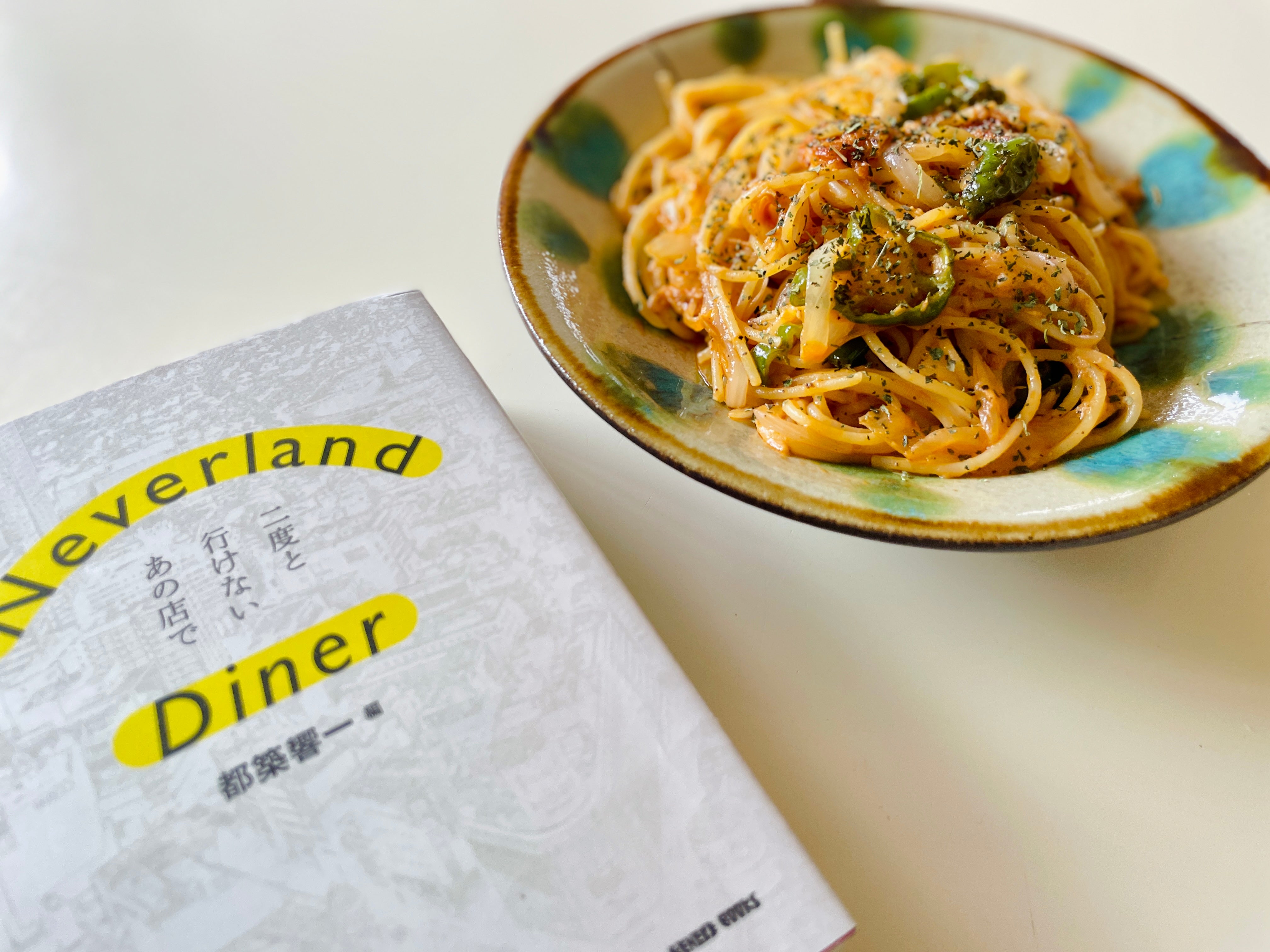

そういえば、いつだったかティッシュで泣きながらナポリタンを食べたことを思い出す。

ひどくショックなことがあって、3日ろくにものを食べていなかった。

お店に行ったはいいけれど、なにも注文できず、カウンターに座ってもひとことも口を聞かず、かといって帰りもしない。どう考えても迷惑な客に、イッチーがナポリタンを作って出してくれた。ひとくち食べたら、涙が出た。

いまでもどうしても、今日はティッシュのナポリタンじゃなきゃという日がときどきあって、そんなときはあの日の味を思い出しながら自分で作っている。

ティッシュのナポリタンはツナを使う。具材は、玉ねぎ、ピーマン、ツナ。

フライパンにオイルとにんにくを入れて熱して、具材を炒める。

ケチャップを入れて軽く水分を飛ばしたら、隠し味に生クリーム。黒こしょうもたっぷり効かせる。

スパゲッティが茹で上がるまで煮詰めたら、最後に絡めて出来上がり。

いまはじめて調理工程を文字にしてみたけれど、実は、正式なレシピを教えてもらったことはない。15年間カウンターから作るところを見続けてきて、見様見真似で再現して、いまに至る。

だから、もしまたティッシュのナポリタンを食べられる日が来たら、再現なんて全然できていなかったことに驚き呆れるかもしれない。でも、こうも思うのだ。

もう食べられないその味を思い出しながら作り、それを食しているとき、私は「味」ではないもっと別のなにかを味わっているのかもしれないと。