詩と余白

冷蔵庫に耳をすます

詩人

菅原敏

冷蔵庫のドアを閉じると、ライトは消えて、中は真っ暗になる。そんな当たり前のことを初めて知ったとき、私は何かキッチンの大きな秘密を知ってしまったような気がした。まだとても小さな頃、きっと幼稚園の頃だったと思う。

暗闇の中で食材たちがひそひそと話をしたり、動き出したりするかもしれない。そんな想像を膨らませては小さく扉を開けて耳をそばだて、ライトがつかないようにしながら何度も中を覗こうとしていた。冷蔵庫の扉をぱたぱたと、飽きずにその世界を見ようとしていたことを覚えている。

苺が店先に並ぶ頃、よく母は苺ソースのブランマンジェを作ってくれた。ババロアやパンナコッタにも似た冷たいお菓子なのだが、作り方や材料がそれぞれに少し異なるらしい。銀色のカップに注がれて冷蔵庫に規則正しく並んで冷やされている。確かマドレーヌやレーズンマフィンを焼いてくれた時にも、そのカップを使っていたように思う。

「ブランマンジェってどういう意味?」「白いたべもの、という意味よ」母はやさしく答えてくれた。苺のソースをかけていただく、白くて冷たい、ほどけるたべもの。冷蔵庫の中、完成間近のブランマンジェが並ぶその光景にいつも心が躍った。

「もう固まった?」「まだ、あと少し待とうね」そんなやりとりを繰り返す。そしてたった一度、冷蔵庫に銀の器が並んだままで、母が3日ほどいなくなったことがあった。

今思えば父と喧嘩などして実家に帰っていたのだろう。父が台所に立つ姿を見たのもその時が初めてだった。作ってくれたのは、卵炒飯のようなもの。塩が効き過ぎており、「うまいか?」と見たことのない表情を浮かべながら私と姉に尋ねる父に対して、私たちは「美味しくない」とは言えず、「卵はおいしいよ」と言った。父は「そうか」とだけ答えて、自分で作った炒飯を黙々とかきこんでいた。父が作った料理を食べたのは、後にも先にもそれが最後だった。

何より子供心に刻まれたのは、冷蔵庫の中で静かに整列した白と銀の世界、そして母の不在だった。もうすっかり固まったブランマンジェと、よく冷えた苺のソースも冷蔵庫にあるのだが、私と姉はそれに手をつけなかった。口に出さずとも母が帰ってくるまで待とうと、同じように感じていたのだろう。どこか祈りのようなものも込めて。今でもその光景をふとした時に思い出す。

母を亡くした自分がいま、キッチンに立ってあの日のレシピを辿ろうとしている。普段菓子を作ることなどほとんどないのだが、母が作る時によく開いていたレシピ本を姉が貸してくれた。『飯田深雪の洋風おかず 基本と応用』という一冊で、著者は料理研究家の飯田深雪さん。奥付けを見ると初版は1969年に刊行された古い本だった。調べたところ飯田さんは外交官だった男性と結婚し、戦前はシカゴ、コルカタ 、ロンドンなどで過ごしていたらしい。平成16年には100歳でNHK「きょうの料理」に出演してビーフシチューを教え、人々を驚かせたという。

表紙は取れてページはほつれ、ところどころ 抜け落ち、かろうじて書籍としての体裁を保っているこの料理本を姉は今でも大切にしており、時々作ることもあると言っていた。

ページをめくると癖のある字で書かれたメモや走り書きが残されている。私はかつて何度も食べたブランマンジェのページを開き、そのレシピをひとつずつ 確かめながら、母の筆跡の向こうへと遠い記憶を辿っていく。

わたしの素

冷蔵庫に耳をすます

彼女が考えていたことがたくさん

あの冷たい箱の中に入っていた

暗闇の中で銀の器に注がれた

真っ白なブランマンジェも

苺の入った小瓶の横で

たくさんのことを話していた

私はこれでいいのでしょうか

あの人は夜ぜんぜん帰ってこない

私は間違っている

いいえ私は間違っていない

子どもたちが健やかに育ちますように

好き嫌いのない子に育ちますように

私は間違っている

いいえ私は間違っていない

まだ歳わかく

すべては手探りで

ふたりの子を育てながら

日々を懸命に生きながら

彼女はどんな思いで家を出たのだろう

冷蔵庫の中には

作り置きのやさしさとかなしみ

それでも私たちを

明日へつなぐものとして

このなかで眠っている

言葉をもう一度聞きたいと

私は遠い日の冷蔵庫の扉に

そっと耳をつけ

明かりがついてしまわぬように

小さくその扉を開ける

エッセイ・詩:菅原敏

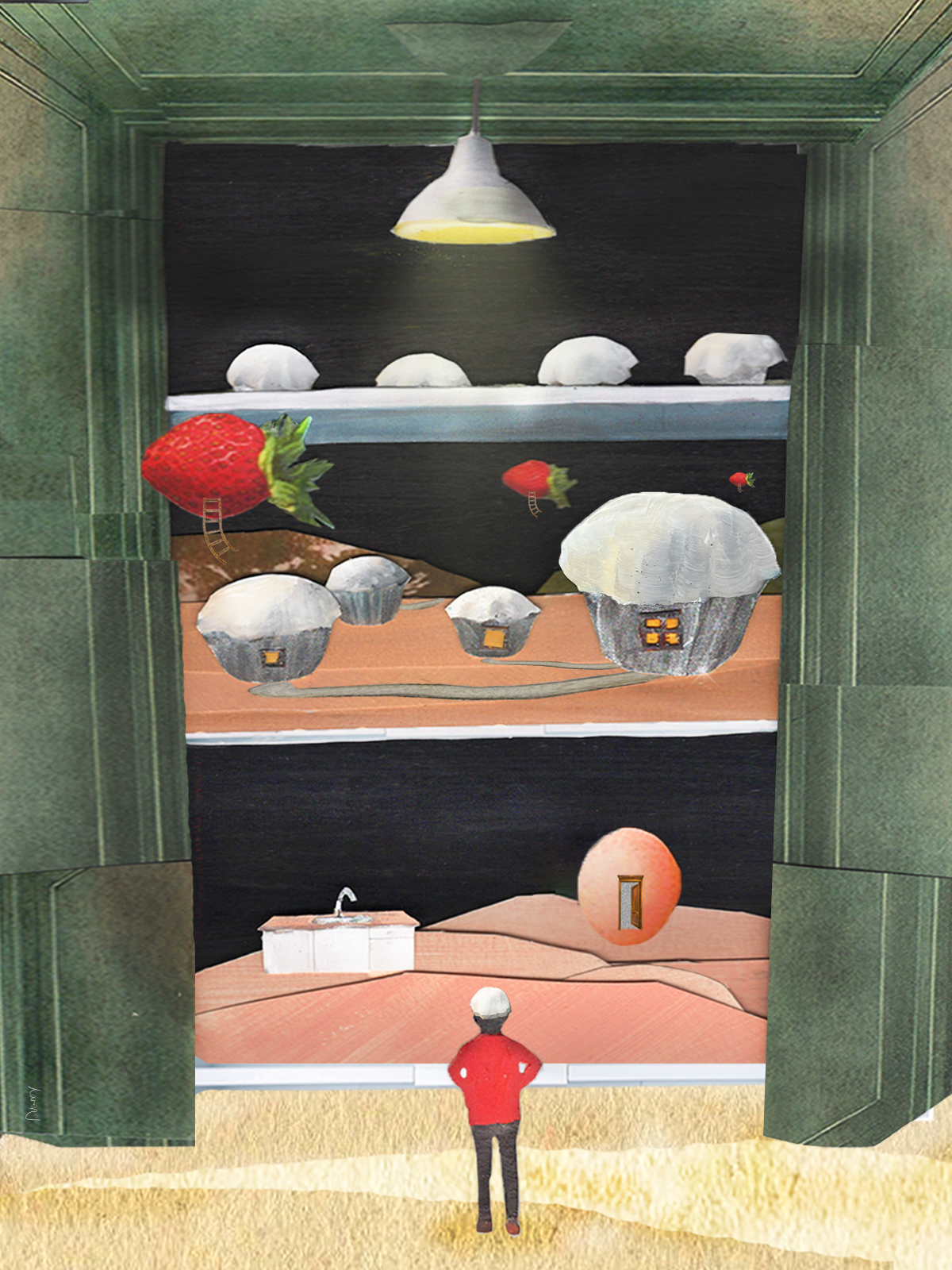

コラージュアートワーク:花梨(étrenne)

連載

詩と余白の扉

詩人

菅原敏

日常の余白に言葉を重ね、想像の世界をひらく詩人・菅原敏さん。彼のらしさの素をつくる詩と、ともに語られる食事の記憶。